Por: Luisa María Parra Cadavid

S egún el Informe Final de la Comisión de la Verdad, las guerrillas colombianas surgieron en la década de 1960. En los ochenta, se extendieron hacia regiones donde persistían conflictos por la tenencia de tierra, intensificando su enfrentamiento con el Estado. Esta expansión provocó el escalamiento del conflicto, que empeoró en los noventa con la participación de grupos paramilitares y la fuerza pública.

Estos hechos reposan en titulares que se llenan del polvo del olvido, pero que vulneran los derechos humanos y afectan de forma indiscriminada a la población infantil, quienes se han convertido en portadores involuntarios de un legado de dolor. La magnitud de esta situación se evidencia en el Boletín de monitoreo No. 32 del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA), en el que se reporta: en el 2024, 44.784 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de hechos relacionados con el conflicto en Colombia.

María Paz tiene 8 años y vive en una vereda del norte del Cauca. Desde que tiene memoria, su cotidianidad ha estado marcada por los sonidos de la guerra: ráfagas en la madrugada y helicópteros que sobrevuelan el cielo. Aunque nunca ha sostenido un arma ni ha estado en medio de un combate, ella es una víctima directa del conflicto armado colombiano.

Esta realidad se hace aún más tangible a través del testimonio de Alejandra Trullo Medina, psicóloga y magíster en Desarrollo Infantil de la Universidad de Manizales: “Yo soy oriunda del departamento del Cauca, de Popayán, y también he sido víctima directa de ese conflicto”. Junto a su asesor de investigación, Juan Bernardo Zuluaga Valencia, caracterizaron las funciones ejecutivas de niños víctimas del conflicto, concentrándose en este departamento, el cual, según el boletín anteriormente mencionado, registró el mayor número de eventos relacionados con el conflicto armado durante 2024.

En la escuela, María Paz tiene dificultades para concentrarse. A veces olvida lo que acaba de leer, le cuesta organizar sus tareas o controlar sus reacciones frente a sus compañeros. Le llaman la atención con frecuencia, pero pocos entienden que sus respuestas no nacen de la desobediencia, sino de un cuerpo y una mente que han aprendido a vivir en un estado de alerta constante.

La investigación advierte que la influencia de la violencia en el desarrollo de los niños puede “desencadenar problemas cognitivos, emocionales y sociales que se relacionan con el fracaso educativo”. A partir de esta premisa, el artículo introduce el concepto de funciones ejecutivas: “Son unas estructuras a nivel cerebral que guían los procesos cognitivos. Tienen que ver con cómo monitoreamos la conducta, cómo regulamos el comportamiento y las emociones, cómo pensamos, cómo nos organizamos y cómo planeamos”, explica Zuluaga Valencia.

Para analizar esta problemática, se adoptó un enfoque cuantitativo basado en la recolección y el análisis de datos numéricos para describir y comparar los resultados obtenidos. Asimismo, se planteó un alcance descriptivo-comparativo para identificar y analizar las diferencias entre dos grupos de niños, bajo un diseño no experimental de corte transversal, lo que significa que los datos se recogieron en un único momento del tiempo, sin manipular las condiciones del entorno.

En total, participaron 48 niños y niñas entre los siete y once años, organizados en dos grupos de igual tamaño y distribuidos equitativamente por género: un grupo experimental, conformado por niños víctimas del conflicto armado, y otro de control, integrado por niños que no han sido afectados directamente por este fenómeno.

Para evaluar las funciones ejecutivas de los niños, los investigadores aplicaron una subprueba específica del instrumento de Evaluación Neuropsicológica Infantil que les “permite evaluar las funciones cognitivas, pues no solamente hablamos de funciones ejecutivas, sino también de los procesos de atención, de memoria, de lenguaje”, explica Trullo Medina.

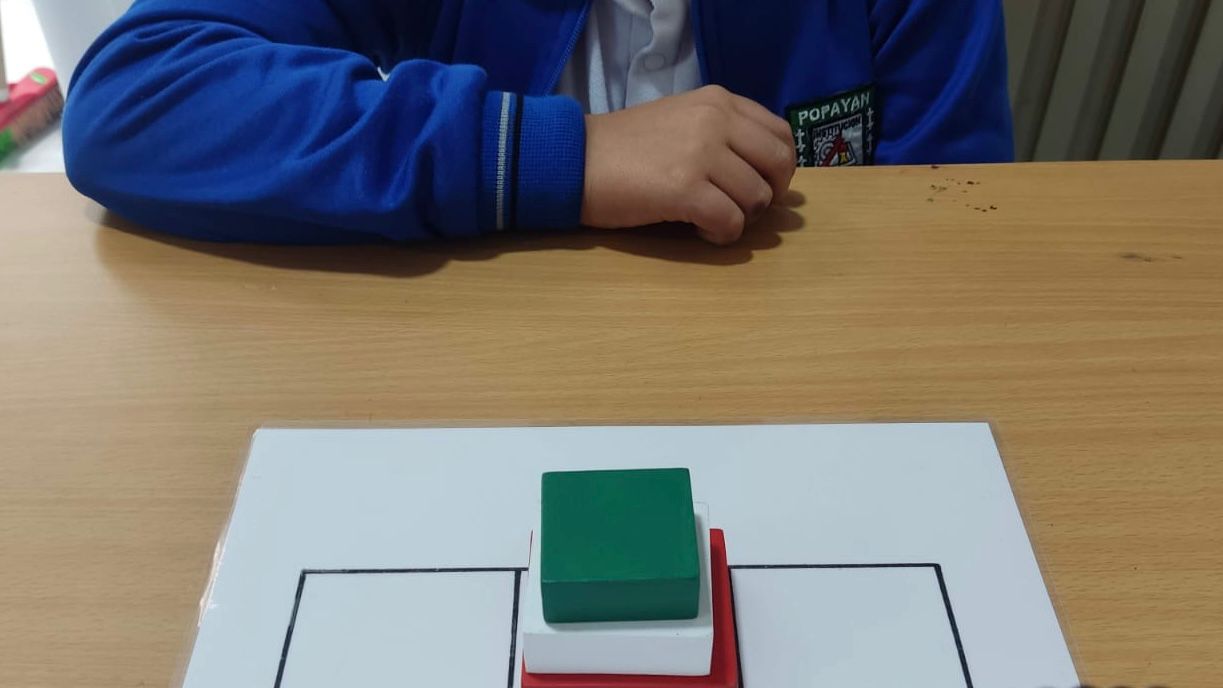

Esta subprueba explora 11 procesos neuropsicológicos fundamentales: habilidades construccionales, gráficas, memoria verbal y no verbal (tanto a corto plazo como diferida), habilidades perceptuales, lenguaje (expresión, comprensión y repetición), habilidades metalingüísticas, espaciales, atención, habilidades conceptuales y funciones ejecutivas. Se califica, por ejemplo, la cantidad de posibles frutas o animales que puede decir en un minuto, el número de figuras geométricas que puede dibujar al unir puntos o clasificar tarjetas tarjetas según color o forma.

En el análisis comparativo de los resultados, se evidenciaron diferencias significativas: en la dimensión de fluidez verbal, los niños víctimas cometieron más errores, lo cual indica dificultades para organizar ideas, establecer asociaciones significativas y acceder de forma eficiente al léxico.

En cuanto a la fluidez gráfica, aunque el grupo control obtuvo un rendimiento ligeramente superior, las diferencias no fueron mayores.

La flexibilidad cognitiva, entendida como la capacidad de adaptarse a cambios de reglas o estrategias, mostró un deterioro más marcado en los niños afectados por la violencia. Este grupo presentó un mayor número de respuestas que evidencian una menor habilidad para modificar conductas frente a nuevas exigencias.

En relación con la planeación y organización, los niños víctimas tendieron a emplear estrategias de ensayo y error, con una menor proporción de diseños correctos y un mayor número de movimientos durante la ejecución de las tareas. Este comportamiento sugiere una dificultad para anticipar pasos, organizar secuencias y ejecutar planes de manera efectiva.

A partir de los datos recolectados, fue posible identificar cómo el conflicto armado ha incidido en las funciones ejecutivas de los niños y niñas evaluados. Los resultados del artículo señalan un “mayor impacto en la fluidez verbal y algunas tareas de flexibilidad cognitiva, planeación y organización”, en las que el grupo control mostró un mejor desempeño.

Para comprender mejor estos efectos, Andrés Camilo Delgado Reyes, psicólogo especialista en neuropsicopedagogía, quien no hace parte de la investigación, explica que “la violencia en una edad tan temprana, causa que el niño secrete en su sistema nervioso algo que se llama cortisol. El cortisol está vinculado al estrés, y una cantidad tan grande de cortisol en un cerebro en desarrollo afecta esa evolución cognitiva”. Además, agrega que, un desarrollo cognitivo alterado puede desencadenar comportamientos impulsivos, dificultades en el aprendizaje y “a largo plazo, pueden ser niños que tengan más probabilidad de no terminar sus estudios, con mayor tendencia de conductas de alto riesgo como hurto, consumo de drogas y embarazos en edades muy tempranas”.

El estudio también evidenció diferencias importantes en cuanto al sexo de los participantes: los niños resultaron más afectados que las niñas. A partir de este hallazgo, Zuluaga Valencia construyó una hipótesis basada en que las mujeres han tenido una historia de resiliencia en estas regiones, porque son ellas a quienes les ha tocado ponerse al hombro la crianza de los hijos. “Pensaría que, en este tipo de contextos, las mujeres se hacen mucho más fuertes”.

Además de la Evaluación Neuropsicológica Infantil, se realizó un cuestionario para conocer el contexto familiar y social de cada niño. De esta manera, la investigación no solo analizó el desempeño en las tareas cognitivas, sino también los otros factores del entorno que podrían influir en su desarrollo.

Sobre esta relación entre el ambiente y las funciones ejecutivas, Delgado Reyes, explica: “Todo afecta el desarrollo cognitivo de un niño. Hay cosas que van a tener más influencia que otras. El amor y el vínculo afectan mucho. La comida también. El juego es súper importante para que el niño desarrolle ciertas conductas y habilidades, y lo social, la interacción con otros niños es súper importante también”.

Los datos recopilados en la investigación permitieron evidenciar que las dinámicas familiares han cambiado profundamente. En el artículo se refleja que, aunque algunos niños provienen de estructuras nucleares o extensas, el desplazamiento forzado y otros hechos de violencia han dado origen a nuevas formas de convivencia, como familias monoparentales o grupos familiares ampliados que incluyen a parientes lejanos o incluso personas ajenas. Estos cambios, sumados a los bajos niveles educativos de muchos padres y cuidadores, representan barreras adicionales para el acompañamiento del desarrollo infantil.

A las limitaciones del entorno familiar se suman las precariedades estructurales en las zonas afectadas por el conflicto armado. Rosa Elena Herrera Guzmán, quien ha sido maestra en zonas afectadas por la violencia, señala que estos eventos no solo alteran la vida cotidiana, “la violencia es la normalización de las situaciones: no hay luz, no hay gas, no hay televisión, no hay teléfono”.

En medio de esas carencias, los maestros recurren a la creatividad como una estrategia de resistencia: “La lucha del maestro es convencer a los niños de que hay un futuro diferente”, concluye Herrera Guzmán.

Artículo publicado en la Revista de Psicología Clínica (2024), 10(2), 58-65, con el nombre: Caracterización de las funciones ejecutivas de niños víctimas de un conflicto armado.

Título de la investigación: Caracterización de las funciones ejecutivas de niños víctimas de un conflicto armado.

Investigador principal: Alejandra Trullo Medina.

Asesor de investigación: Juan Bernardo Zuluaga Valencia.

Grupo de investigación a la que pertenecen los investigadores y coinvestigadores: La investigación se desarrolló como trabajo de grado de la Maestría de Desarrollo Infantil de la Universidad de Manizales.

Instituciones participantes: Colegio Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Mercedes Pardo de Simmons.

Financiación: recursos propios.

Período de la investigación: 2022 a 2023

Por: Luisa María Parra Cadavid

L La guerra en Colombia ha manchado la memoria de un sinnúmero de víctimas que llevan en sus cuerpos y mentes el peso del sufrimiento provocado por la violencia.

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, las guerrillas colombianas surgieron en la década de 1960. En los ochenta, se extendieron hacia regiones donde persistían conflictos por la tenencia de tierra, intensificando su enfrentamiento con el Estado. Esta expansión provocó el escalamiento del conflicto, que empeoró en los noventa con la participación de grupos paramilitares y la fuerza pública.

Estos hechos reposan en titulares que se llenan del polvo del olvido, pero que vulneran los derechos humanos y afectan de forma indiscriminada a la población infantil, quienes se han convertido en portadores involuntarios de un legado de dolor. La magnitud de esta situación se evidencia en el Boletín de monitoreo No. 32 del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA), en el que se reporta: en el 2024, 44.784 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de hechos relacionados con el conflicto en Colombia.

María Paz tiene 8 años y vive en una vereda del norte del Cauca. Desde que tiene memoria, su cotidianidad ha estado marcada por los sonidos de la guerra: ráfagas en la madrugada y helicópteros que sobrevuelan el cielo. Aunque nunca ha sostenido un arma ni ha estado en medio de un combate, ella es una víctima directa del conflicto armado colombiano.

Esta realidad se hace aún más tangible a través del testimonio de Alejandra Trullo Medina, psicóloga y magíster en Desarrollo Infantil de la Universidad de Manizales: “Yo soy oriunda del departamento del Cauca, de Popayán, y también he sido víctima directa de ese conflicto”. Junto a su asesor de investigación, Juan Bernardo Zuluaga Valencia, caracterizaron las funciones ejecutivas de niños víctimas del conflicto, concentrándose en este departamento, el cual, según el boletín anteriormente mencionado, registró el mayor número de eventos relacionados con el conflicto armado durante 2024.

En la escuela, María Paz tiene dificultades para concentrarse. A veces olvida lo que acaba de leer, le cuesta organizar sus tareas o controlar sus reacciones frente a sus compañeros. Le llaman la atención con frecuencia, pero pocos entienden que sus respuestas no nacen de la desobediencia, sino de un cuerpo y una mente que han aprendido a vivir en un estado de alerta constante.

La investigación advierte que la influencia de la violencia en el desarrollo de los niños puede“desencadenar problemas cognitivos, emocionales y sociales que se relacionan con el fracaso educativo”. A partir de esta premisa, el artículo introduce el concepto de funciones ejecutivas: “Son unas estructuras a nivel cerebral que guían los procesos cognitivos. Tienen que ver con cómo monitoreamos la conducta, cómo regulamos el comportamiento y las emociones, cómo pensamos, cómo nos organizamos y cómo planeamos”, explica Zuluaga Valencia.

Para analizar esta problemática, se adoptó un enfoque cuantitativo basado en la recolección y el análisis de datos numéricos para describir y comparar los resultados obtenidos. Asimismo, se planteó un alcance descriptivo-comparativo para identificar y analizar las diferencias entre dos grupos de niños, bajo un diseño no experimental de corte transversal, lo que significa que los datos se recogieron en un único momento del tiempo, sin manipular las condiciones del entorno.

En total, participaron 48 niños y niñas entre los siete y once años, organizados en dos grupos de igual tamaño y distribuidos equitativamente por género: un grupo experimental, conformado por niños víctimas del conflicto armado, y otro de control, integrado por niños que no han sido afectados directamente por este fenómeno.

Para evaluar las funciones ejecutivas de los niños, los investigadores aplicaron una subprueba específica del instrumento de Evaluación Neuropsicológica Infantil que les “permite evaluar las funciones cognitivas, pues no solamente hablamos de funciones ejecutivas, sino también de los procesos de atención, de memoria, de lenguaje”, explica Trullo Medina.

Esta subprueba explora 11 procesos neuropsicológicos fundamentales: habilidades construccionales, gráficas, memoria verbal y no verbal (tanto a corto plazo como diferida), habilidades perceptuales, lenguaje (expresión, comprensión y repetición), habilidades metalingüísticas, espaciales, atención, habilidades conceptuales y funciones ejecutivas. Se califica, por ejemplo, la cantidad de posibles frutas o animales que puede decir en un minuto, el número de figuras geométricas que puede dibujar al unir puntos o clasificar tarjetas tarjetas según color o forma.

En el análisis comparativo de los resultados, se evidenciaron diferencias significativas: en la dimensión de fluidez verbal, los niños víctimas cometieron más errores, lo cual indica dificultades para organizar ideas, establecer asociaciones significativas y acceder de forma eficiente al léxico.

En cuanto a la fluidez gráfica, aunque el grupo control obtuvo un rendimiento ligeramente superior, las diferencias no fueron mayores.

La flexibilidad cognitiva, entendida como la capacidad de adaptarse a cambios de reglas o estrategias, mostró un deterioro más marcado en los niños afectados por la violencia. Este grupo presentó un mayor número de respuestas que evidencian una menor habilidad para modificar conductas frente a nuevas exigencias.

En relación con la planeación y organización, los niños víctimas tendieron a emplear estrategias de ensayo y error, con una menor proporción de diseños correctos y un mayor número de movimientos durante la ejecución de las tareas. Este comportamiento sugiere una dificultad para anticipar pasos, organizar secuencias y ejecutar planes de manera efectiva.

A partir de los datos recolectados, fue posible identificar cómo el conflicto armado ha incidido en las funciones ejecutivas de los niños y niñas evaluados. Los resultados del artículo señalan un “mayor impacto en la fluidez verbal y algunas tareas de flexibilidad cognitiva, planeación y organización”, en las que el grupo control mostró un mejor desempeño.

Para comprender mejor estos efectos, Andrés Camilo Delgado Reyes, psicólogo especialista en neuropsicopedagogía, quien no hace parte de la investigación, explica que “la violencia en una edad tan temprana, causa que el niño secrete en su sistema nervioso algo que se llama cortisol. El cortisol está vinculado al estrés, y una cantidad tan grande de cortisol en un cerebro en desarrollo afecta esa evolución cognitiva”. Además, agrega que, un desarrollo cognitivo alterado puede desencadenar comportamientos impulsivos, dificultades en el aprendizaje y “a largo plazo, pueden ser niños que tengan más probabilidad de no terminar sus estudios, con mayor tendencia de conductas de alto riesgo como hurto, consumo de drogas y embarazos en edades muy tempranas”.

El estudio también evidenció diferencias importantes en cuanto al sexo de los participantes: los niños resultaron más afectados que las niñas. A partir de este hallazgo, Zuluaga Valencia construyó una hipótesis basada en que las mujeres han tenido una historia de resiliencia en estas regiones, porque son ellas a quienes les ha tocado ponerse al hombro la crianza de los hijos. “Pensaría que, en este tipo de contextos, las mujeres se hacen mucho más fuertes”.

Además de la Evaluación Neuropsicológica Infantil, se realizó un cuestionario para conocer el contexto familiar y social de cada niño. De esta manera, la investigación no solo analizó el desempeño en las tareas cognitivas, sino también los otros factores del entorno que podrían influir en su desarrollo.

Sobre esta relación entre el ambiente y las funciones ejecutivas, Delgado Reyes, explica: “Todo afecta el desarrollo cognitivo de un niño. Hay cosas que van a tener más influencia que otras. El amor y el vínculo afectan mucho. La comida también. El juego es súper importante para que el niño desarrolle ciertas conductas y habilidades, y lo social, la interacción con otros niños es súper importante también”.

Los datos recopilados en la investigación permitieron evidenciar que las dinámicas familiares han cambiado profundamente. En el artículo se refleja que, aunque algunos niños provienen de estructuras nucleares o extensas, el desplazamiento forzado y otros hechos de violencia han dado origen a nuevas formas de convivencia, como familias monoparentales o grupos familiares ampliados que incluyen a parientes lejanos o incluso personas ajenas. Estos cambios, sumados a los bajos niveles educativos de muchos padres y cuidadores, representan barreras adicionales para el acompañamiento del desarrollo infantil.

A las limitaciones del entorno familiar se suman las precariedades estructurales en las zonas afectadas por el conflicto armado. Rosa Elena Herrera Guzmán, quien ha sido maestra en zonas afectadas por la violencia, señala que estos eventos no solo alteran la vida cotidiana, “la violencia es la normalización de las situaciones: no hay luz, no hay gas, no hay televisión, no hay teléfono”.

En medio de esas carencias, los maestros recurren a la creatividad como una estrategia de resistencia: “La lucha del maestro es convencer a los niños de que hay un futuro diferente”, concluye Herrera Guzmán.

Artículo publicado en la Revista de Psicología Clínica (2024), 10(2), 58-65, con el nombre: Caracterización de las funciones ejecutivas de niños víctimas de un conflicto armado.

Título de la investigación: Caracterización de las funciones ejecutivas de niños víctimas de un conflicto armado.

Investigador principal: Alejandra Trullo Medina.

Asesor de investigación: Juan Bernardo Zuluaga Valencia.

Grupo de investigación a la que pertenecen los investigadores y coinvestigadores: La investigación se desarrolló como trabajo de grado de la Maestría de Desarrollo Infantil de la Universidad de Manizales.

Instituciones participantes: Colegio Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Mercedes Pardo de Simmons.

Financiación: recursos propios.

Período de la investigación: 2022 a 2023

Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.

© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados

Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:

CONTACTO:

Última edición impresa:

© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados